体育心理成胜负关键:运动员如何在高压赛事中保持最佳状态?

在竞技体育的澳客赛场上,胜负往往取决于毫厘之间的差距,除了体能、技术和战术之外,体育心理已成为决定运动员表现的核心因素之一,近年来,越来越多的教练和运动员开始重视心理训练,将其视为提升竞技水平的重要环节,从奥运会到职业联赛,心理素质的强弱直接影响了运动员的临场发挥,甚至决定了比赛的最终结果。

心理压力:运动员的隐形对手

在重大赛事中,运动员面临的压力远超常人想象,观众的期待、媒体的关注、团队的荣誉,甚至是澳客app个人职业生涯的转折点,都可能成为心理负担的来源,以网球为例,大满贯赛事中的“抢七”局往往是心理博弈的高峰,许多技术出色的运动员因心理崩溃而错失良机,而心理素质强大的选手则能在关键时刻稳住心态,反败为胜。

体育心理学家指出,压力并非完全负面,适度的压力可以激发运动员的潜能,但过度的压力则会导致“窒息效应”(Choking Effect),即运动员在关键时刻因紧张而表现失常,在足球点球大战中,罚球手的成功率往往与心理状态密切相关,研究表明,通过科学的心理训练,运动员可以学会将压力转化为动力,从而在高压环境下保持冷静。

心理训练:从理论到实践

为了应对心理挑战,许多职业运动员和团队开始引入心理训练课程,常见的训练方法包括:

- 可视化训练:运动员通过想象比赛场景,提前模拟可能遇到的压力情境,从而增强心理适应能力,篮球运动员会在赛前反复想象自己投进制胜球的画面,以提升信心。

- 呼吸与放松技巧:通过调整呼吸节奏和肌肉放松练习,运动员可以快速降低焦虑水平,游泳名将菲尔普斯就曾公开表示,他在比赛中依靠深呼吸来稳定情绪。

- 正念冥想:这种源于东方禅修的方法已被广泛运用于体育领域,正念训练帮助运动员专注于当下,避免被过去的失误或未来的担忧干扰。

团队运动中的心理建设同样重要,足球队和篮球队通常会聘请专职心理教练,帮助队员建立信任、沟通和协作的意识,NBA冠军球队金州勇士队就以其强大的团队凝聚力著称,而这离不开长期的心理辅导。

案例解析:心理素质决定成败

体育史上不乏因心理因素而改变比赛结果的经典案例,2016年里约奥运会羽毛球男单决赛中,中国选手谌龙对阵马来西亚名将李宗伟,尽管李宗伟技术全面且经验丰富,但谌龙凭借更稳定的心理状态,最终直落两局夺冠,赛后分析认为,谌龙在比赛中始终保持着高度的专注力,而李宗伟则因急于求成而失误增多。

另一个典型案例是2012年伦敦奥运会男子体操团体决赛,日本队在最后一项单杠比赛中本已接近金牌,却因队员内村航平的心理波动而出现重大失误,最终将冠军拱手让给中国队,这一事件再次证明,心理素质的薄弱可能让多年的努力功亏一篑。

未来趋势:科技助力心理训练

随着科技的发展,体育心理训练也进入了数字化时代,许多团队开始利用生物反馈技术监测运动员的心率、脑电波等生理指标,从而更精准地评估心理状态,虚拟现实(VR)技术也被用于模拟比赛场景,帮助运动员在安全的环境中练习应对压力。

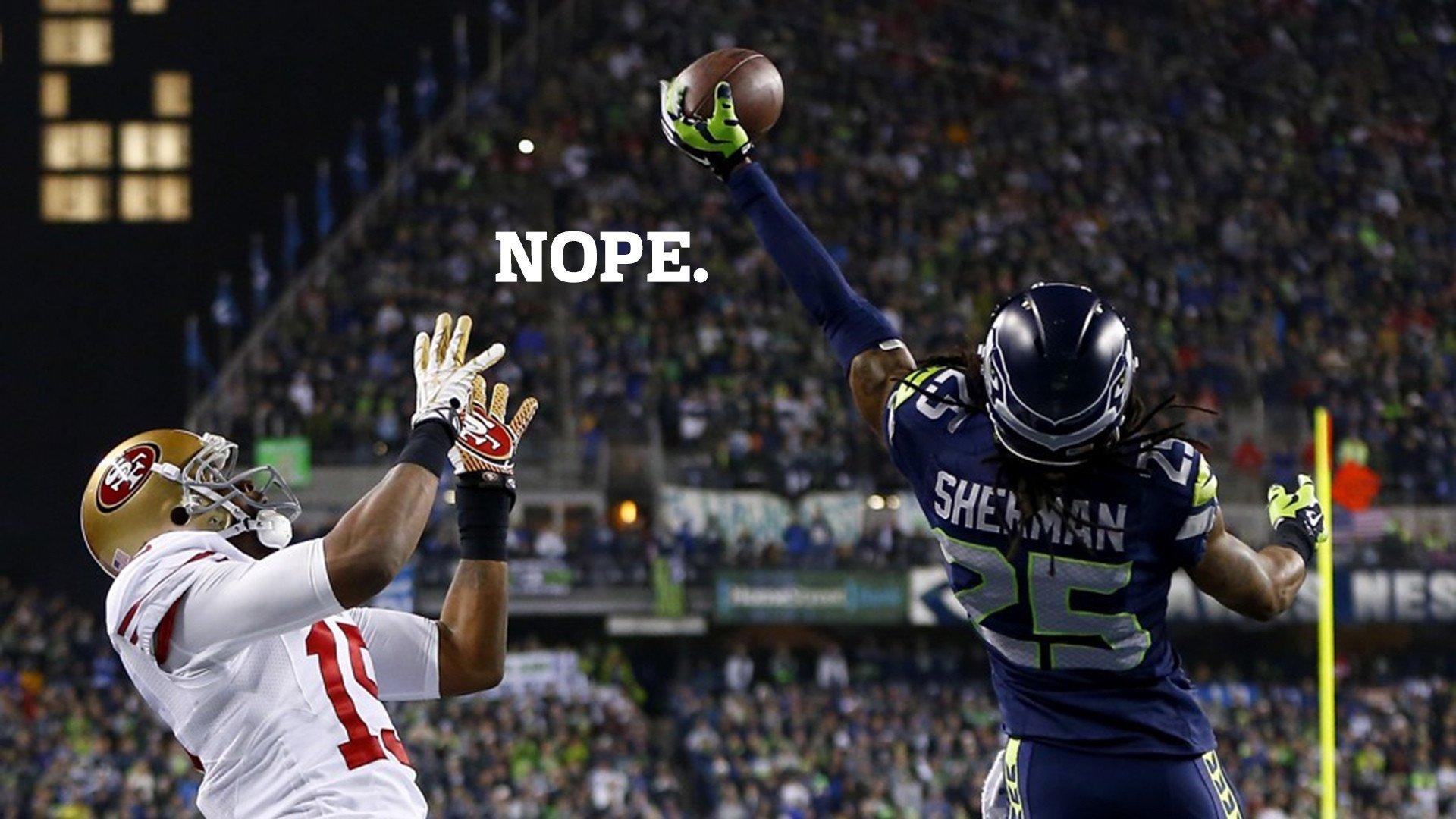

美国职业橄榄球联盟(NFL)的部分球队已引入VR训练系统,让四分卫在虚拟比赛中练习阅读防守和决策能力,这种训练不仅提升了技术,也强化了球员的心理韧性。

体育心理的重要性已得到广泛认可,但如何将其与体能、技术训练有机结合,仍是许多团队和运动员探索的方向,在未来,随着研究的深入和技术的进步,心理训练或将成为体育竞技中不可或缺的“隐形武器”,无论是职业运动员还是业余爱好者,只有重视心理建设,才能在赛场上发挥出真正的实力。